令和4年度 文化庁 文化芸術による子供育成推進事業

東京演劇集団 風 による 『 星の王子さま 』の公演がありました。

公演の鑑賞以外にも、バックステージツアー、オペレイト体験、

インタビューの時間もありました。

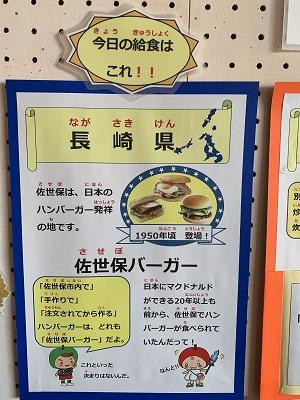

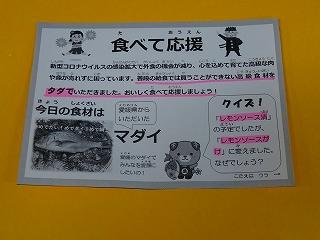

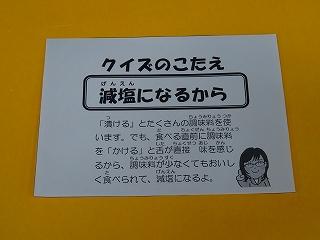

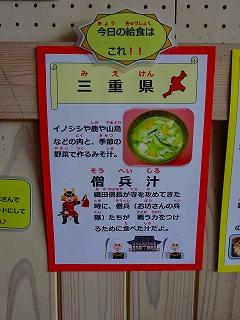

11月25日(木)は、本校の『ふるさと産品給食の日』を実施しました。

『ふるさと産品給食の日』は、11月中に県内全部の学校給食で実施さている

青森県産食材を特にたくさん使った給食の日です。

青森県の食べものや郷土料理を知って、ふるさとにほこりをもってほしいという願いがこめられています。

今年は、八戸のさばを主菜に、長いも、小松菜、菊が入ったサラダ、郷土料理のせんべい汁、りんご2品種の食べ比べができる青森県南部地方をまるごと楽しめる『オール県産品献立』を、みんなで味わいました。

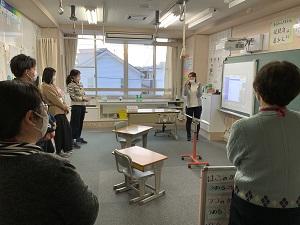

食育コーナーには『土の中になっている野菜の様子が分かるレプリカ』がクイズ形式で展示され、

子どもたちだけでなく先生方もみんなで楽しみました。

【土の中には どの野菜が なっているでしょう?】

【ヒントはテーブルの上にあるよ】

手をつないで公園へ。鬼ごっこをして元気に遊びました!!

こいのぼりをあげました。

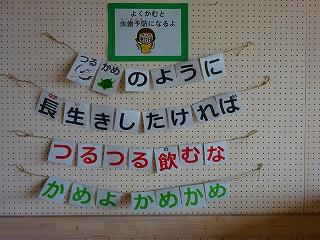

風邪を引かないようにみんなで元気に過ごしていきたいと思います。

児童の画像・作品等の転用・転載をお断りします。

Copyright(C)青森県立八戸聾学校